교육자료실

복부 전산화단층촬영에서 발견된 종괴로 의뢰된 환자

| 카테고리 | 기타 간질환 / 그외 간질환 | 간행물 | 임상교육증례 |

|---|---|---|---|

| 발행년도 | 2022 | 조회수 / 등록일 | 1,514 / 2022-09-16 |

| 저자/소속 | 박정길 / 대한간학회 교육위원 | ||

| 첨부파일 |

[논문] 교육자료 9월_임상교육증례_복부 전산화단층촬영에서 발견된 종괴로 의뢰된 환자.pdf (다운 : 678)

|

||

|

|

|

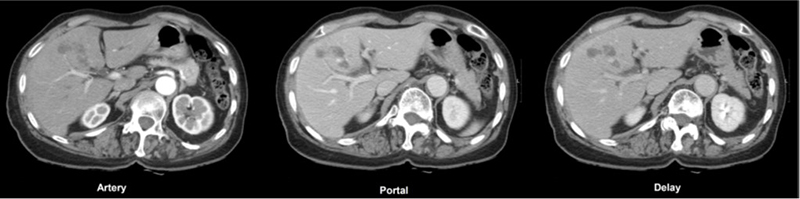

75세 여자가 체중감소를 이유로 시행한 간초음파상 경계가 불명확한 저에코병변이 있어 복부전산화단층촬영을 시행하였으며 간내 염증성 국소병변이 의심되어 의뢰되었습니다. 과거력에서 고지혈증이외 특이사항이 없었으며 사회력에서 음주력 및 흡연력도 없습니다. 내원 전 병원에서 시행한 복부 전산화단층촬영은 다음과 같습니다.

Quiz 1. 이 환자에서 추가로 시행해 볼 수 있는 검사가 아닌 것은?

증례 해설 간에서는 다양한 원인으로 염증성 국소 병변이 발생될 수 있습니다. 가장 흔한 원인으로는 세균성 감염으로 인한 화농성 간농양이 발생될 수 있지만 그 외로 결핵, 진균, 기생충 등 다양한 감염원에 의해 염증성 병변이 나타납니다. 최근 건강검진을 포함하여 복부 초음파와 전산화단층촬영에 대한 접근성이 좋아짐에 따라 원인이 불명확한 염증성 병변들의 보고도 늘어나고 있습니다. 이중 증상이 없는 경우 CT소견에 따라 호산구성 간농양과 간의 염증성 거짓종양을 의심해 볼 수 있고 본 증례와 같은 경우 CT소견상 호산구성 간농양을 의심해볼 수 있습니다. 이 질환은 증상이 없이 우연히 발견되는 경우가 60%정도이며 다양한 부위의 복통 및 피로감을 호소하는 경우도 약 20% 미만으로 보고되고 있습니다. 원인 질환으로는 악성신생물의 병력이 있는 경우가 40%로 가장 많고 기생충감염이 20%, 특발성 호산구 증다증이 5%정도였으며 특별한 원인이 없는 경우도 30% 가량되는 것으로 알려져 있습니다. 본 증례와 같이 심한 염증반응이 있는 경우 농양의 형태로 나타나기도 하나 심하지 않는 경우 국소 침윤의 형태로 나타나기도 하여 국소 호산구성 간질환(focal eosinophilic liver disease) 이라고 불리기도 합니다. 원인은 악성 종양의 경우 원발 위암세포에서 분비되는 호산구 주성인자(eosinophilic chemotactic factor)가 문맥을 통해 간으로 이동하여 호산구를 끌어 모으는 것으로 알려져 있고 이외에 대장암, 간담도계암에서 발생할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 기생충감염에서도 기생충 성분인 레시틴, 플라스마로겐, 히스타민, 보체 등에 의해 유발될 수 있습니다. 따라서 원인이 될 수 있는 질환을 확인하기 위해 upper GI endoscopy와 기생충에 관련된 검사를 해볼 수 있습니다. 영상학적 검사, 혈액검사의 결과는 아래와 같습니다.

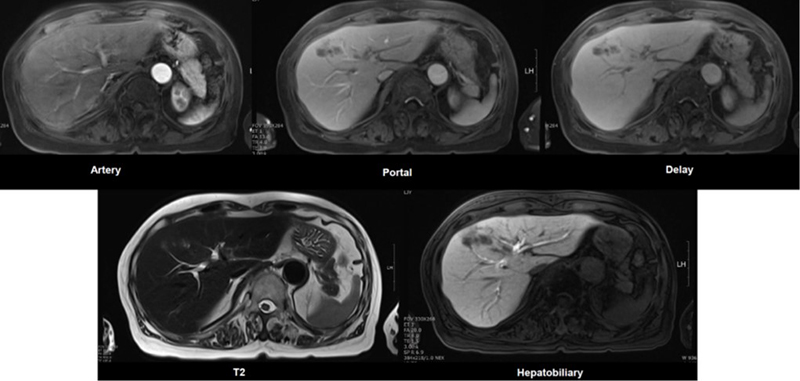

< Liver dynamic MR with Primovist >  < 혈액검사 > WBC 6400 k/μL (Seg 47.7%, Lympho 17.5%, Eos 28.9%), ESR 60 mm/H, hsCRP 0.26 Eosinophil count 1850/μL Fasciola hepatica Ab (+)

Quiz 2. 이 환자의 진단은?

증례 해설 호산구성 간농양은 말초혈액에서 500/mm3 이상의 호산구 수치의 증가를 확인하여야 하며 확진을 위해서는 간조직 검사가 필요하나 침습성과 합병증을 고려하였을 때 가장 흔한 원인인 기생충 감염에 대한 검사를 위해 ELISA를 이용한 혈청학적 검사를 시행합니다. 영상검사로는 복부초음파 검사에서는 경계가 불명확한 다발성 저에코 병변으로 관찰되며 복부 전산화단층촬영에서는 주로 저음영으로 관찰되며 동맥기나 지연기에서보다 문맥기에서 더 뚜렷하게 보입니다. MRI에서는 T1 강조영상에서 등신호 또는 약간 낮은 저신호강도를 보이며, T2 강조영상에서는 약간 높은 고신호강도를 보입니다. 경계가 불분명하며 지연기에서 저신호강도로 나타나지만, 염증이 심한 경우에 테두리에 고신호강도를 보이기도 합니다. 이와 같이 영상검사 및 호산구증가 및 기생충 감염이 확인되는 경우 호산구성 간질환을 진단할 수 있습니다. 하지만 원발암이 존재하거나, 만성 간질환이 있는 환자에서는 원발암의 병기 결정이나, 암성 병변과의 감별진단을 위해서 필요하다면 조직 검사를 고려하여야 하며 FDG-PET 검사는 20%의 환자에서 양성 섭취 소견을 보일 수 있기 때문에 권고되지 않습니다. 이 환자는 치료 3개월 뒤 아래와 같은 소견을 보였습니다.

< 혈액검사 > Eosinophil count 90/μL < Liver dynamic CT >

Quiz 3. 이 환자에게 시행한 치료는?

증례 해설 치료 방침이 아직 확립되어 있지 않습니다. 특별한 치료 없이 저절로 소실되는 경우도 적지 않지만 기생충 감염에 의한 경우라면 기생충에 대한 치료가 필요하며 clonorchiasis와 같은 경우 praziquantel로, toxicariasis와 같은 경우 albendazole로 치료하며 fasciola hepatica와 같은 경우 triclabendazole로 치료합니다. 이에도 반응이 없는 경우나 특발성 호산구 증가증이 있는 경우 다발 장기침윤을 특징으로 하고 심장이나 신경계 등을 침범하면 예후가 좋지 않기 때문에 스테로이드 요법을 시행해볼 수 있습니다.

참고자료

Key message |

|

|

INTRO

INTRO 로그인

로그인 회원가입안내

회원가입안내